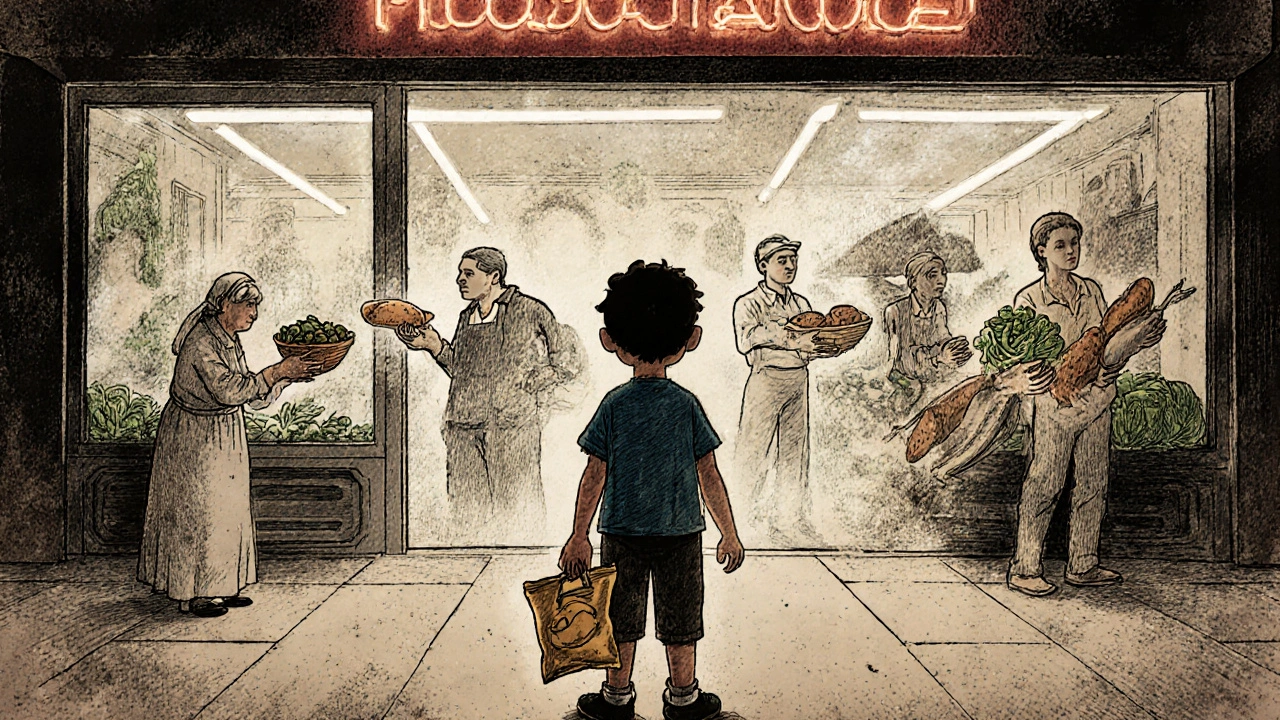

Il 17 novembre 2010, la dieta mediterranea non è stata solo registrata in un elenco. È stata riconosciuta come qualcosa di più profondo: un modo di vivere. L’UNESCO non ha celebrato solo le olive, l’olio d’oliva o il pesce fresco. Ha riconosciuto un intero sistema di valori, gesti, rituali e relazioni che ruotano attorno al cibo. Non è una dieta nel senso moderno del termine - non è un piano di perdita peso, non è un elenco di alimenti da mangiare o da evitare. È un patrimonio culturale immateriale, vivo, trasmesso da generazione a generazione, da nonna a nipote, da mercato a tavola.

Perché l’UNESCO ha scelto proprio questa dieta?

Perché la dieta mediterranea non si ferma al piatto. È un insieme di competenze: come coltivare il pomodoro, come conservare il formaggio, come pescare in modo sostenibile, come preparare il pane con il lievito madre. È un rituale: la cena di famiglia la domenica, il pranzo con gli amici dopo la messa, il vino rosso con i pasti, il pane spezzato e condiviso. È un simbolo: l’olio d’oliva come fonte di vita, il vino come segno di convivialità, la frutta e la verdura come dono della terra.

Il dossier presentato all’UNESCO non era firmato solo dall’Italia. Era un atto collettivo: Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Marocco e Portogallo hanno unito le forze per dire: questo non è nostro, è di tutti noi. E non è un’idea recente. Ancel Keys, il fisiologo americano che negli anni ’60 ha studiato la salute delle popolazioni del Cilento, ha scoperto che chi mangiava pane, pasta, legumi, verdure, olio d’oliva e poco carne aveva meno infarti, meno diabete, più longevità. Ma lui non ha inventato nulla. Ha solo documentato quello che già esisteva da secoli.

La dieta non è solo cibo: è identità

Nelle campagne della Calabria, in Sardegna, nelle isole greche o nei villaggi marocchini, il cibo non si compra solo al supermercato. Si raccoglie, si trasforma, si conserva. Si impara guardando. Si trasmette senza libri. E questo è il cuore del riconoscimento UNESCO. La dieta mediterranea esprime un senso di appartenenza. Quando una madre prepara le fave con l’aglio e l’olio, non sta solo nutrendo i figli. Sta dicendo: “Questo siamo noi. Questo è il nostro passato”.

Il termine greco “diaita” non significa “alimentazione”. Significa “stile di vita”. E questo stile include il rispetto per la terra, per il mare, per il tempo. Non si mangia per saturarsi. Si mangia per condividere. Si cucina con calma. Si parla a tavola. Si lasciano avanzi per il giorno dopo, non per spreco, ma per rispetto. Questo è il valore culturale che l’UNESCO ha voluto preservare: non solo la salute fisica, ma la salute delle relazioni umane.

Cosa contiene davvero la dieta mediterranea?

Non è un menu rigido. Non esiste una ricetta universale. Ma ci sono principi chiari, condivisi da tutta la regione:

- Cereali integrali: pane, pasta, riso, orzo - sempre di grano locale, spesso fatto in casa

- Frutta e verdura di stagione: pomodori, melanzane, zucchine, fichi, uva, agrumi - raccolti freschi, mai fuori periodo

- Legumi: fagioli, ceci, lenticchie - la proteina povera, ma potente, che sostituisce la carne

- Olio d’oliva extravergine: il grasso principale, usato crudo e cotto, non come condimento ma come base

- Pesce e frutti di mare: consumati più spesso della carne, specialmente nelle zone costiere

- Carne rossa: rara, solo in occasioni speciali

- Latticini: formaggi e yogurt di capra o pecora, spesso fatti in casa

- Vino rosso: moderato, con i pasti, mai per ubriacarsi

- Dolci: occasionali, fatti con miele, frutta secca, noci - mai con zucchero raffinato

Non c’è nulla di nuovo in questa lista. È la cucina delle nonne, delle masserie, dei borghi di montagna. È la cucina di chi non ha avuto bisogno di nutrizionisti per sapere cosa mangiare. Ha funzionato per migliaia di anni. E funziona ancora.

Il Cilento: il luogo dove è nato il riconoscimento

Se cerchi il cuore geografico della dieta mediterranea, vai a Pioppi, nel Cilento. È lì che Ancel Keys ha messo su il suo laboratorio, vivendo con le famiglie locali, osservando i loro giorni, i loro pasti, le loro malattie. Lì ha visto che i contadini che mangiavano pane di grano duro, fagioli, olive e olio d’oliva vivevano più a lungo, senza infarti, senza obesità. Lì ha capito che la salute non dipendeva dai farmaci, ma dai cibi.

Oggi Pioppi è un luogo di pellegrinaggio. Non per turisti che vogliono foto con un piatto di insalata. Ma per chi vuole capire come un modo di vivere possa diventare patrimonio dell’umanità. Il museo della Dieta Mediterranea, qui, non espone cibi in vetrina. Mostra i coltelli da cucina, i recipienti di terracotta, le ricette scritte a mano, le foto delle famiglie che mangiavano insieme. È un monumento alla semplicità.

La sfida più grande: i giovani non la mangiano più

Il riconoscimento UNESCO è un onore. Ma non è un salvagente. E qui arriva il problema più serio: i giovani italiani, pur vivendo in un Paese con 47 siti UNESCO, non riconoscono più la dieta mediterranea come loro stile di vita. Secondo l’Osservatorio Waste Watcher International, solo il 28% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni mangia regolarmente legumi, verdure e olio d’oliva come base della loro alimentazione. Il 65% consuma cibi ultraprocessati almeno tre volte a settimana.

Perché? Perché il tempo è scaduto. Perché non si impara più a cucinare. Perché i nonni non vivono più con i nipoti. Perché il supermercato è più comodo della bottega. Perché il cibo veloce costa meno di quello vero. E perché, in un mondo che corre, la cena in famiglia sembra un lusso.

La Fondazione Dieta Mediterranea ha lanciato programmi nelle scuole: laboratori di cucina, visite ai mercati contadini, incontri con gli anziani che raccontano come si faceva il pane una volta. Ma non basta. Serve un cambio di cultura. Serve che le istituzioni non parlino solo di “alimentazione sana”, ma di “identità culturale”. Serve che i genitori tornino a cucinare, non perché è “salutare”, ma perché è bello. Perché è loro.

La dieta mediterranea oggi: un modello globale

Nel 2025, il mondo guarda alla dieta mediterranea come a un esempio di sostenibilità. Non solo per la salute, ma per l’ambiente. Produce meno emissioni di CO2 rispetto a una dieta a base di carne. Richiede meno acqua. Preserva la biodiversità. Sostiene l’agricoltura locale. E non ha bisogno di tecnologie costose. È un modello che funziona con le mani, con la terra, con la comunità.

Paesi lontani - dal Giappone al Canada - stanno studiando come adattarne i principi. Ma non possono copiarla. Non possono importare l’olio d’oliva e chiamarlo “dieta mediterranea”. Perché non è un prodotto. È un sistema. È la relazione tra uomo, terra e tempo. E questa relazione non si compra. Si vive.

Cosa possiamo fare oggi?

Non serve un corso. Non serve un libro. Serve un gesto.

- Compra il pane dal fornaio, non dal supermercato

- Prepara un piatto di legumi una volta a settimana

- Usa l’olio d’oliva come condimento, non come ingrediente secondario

- Invita qualcuno a mangiare con te, anche solo una volta a settimana

- Chiedi a tua nonna o a tuo nonno come preparavano il sugo da bambini

- Non buttare gli avanzi. Trasformali. Una minestra di verdure può diventare un piatto nuovo

Non devi diventare un esperto. Devi solo ricordare che il cibo non è solo energia. È memoria. È amore. È identità.

Perché l’UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea come patrimonio culturale e non solo come modello alimentare?

Perché l’UNESCO non riconosce solo ciò che si mangia, ma ciò che si vive attorno al cibo. La dieta mediterranea include rituali, conoscenze, tradizioni, pratiche di coltivazione, pesca, conservazione e condivisione. È un sistema culturale che unisce comunità di sette paesi diversi, trasmesso da generazione a generazione, soprattutto attraverso le famiglie. Non è una ricetta, è un modo di essere.

Chi ha inventato la dieta mediterranea?

Nessuno l’ha inventata. È nata spontaneamente nei territori del Mediterraneo per secoli. Il fisiologo Ancel Keys, negli anni ’60, la ha studiata e descritta scientificamente, portandola all’attenzione mondiale. Ma lui ha solo documentato ciò che già esisteva: il modo di mangiare di contadini, pescatori e artigiani del sud Italia, della Grecia, della Spagna e del Marocco.

La dieta mediterranea è più salutare di altre diete?

Sì, secondo decenni di studi epidemiologici. È associata a minori tassi di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità e alcuni tipi di cancro. Ma il suo vantaggio non è solo nutrizionale: è anche sociale. Mangiare in modo lento, condiviso e con alimenti naturali migliora la salute mentale e riduce lo stress. È un sistema completo, non solo una lista di alimenti.

Perché i giovani italiani non la seguono più?

Perché il tempo è cambiato. Le famiglie sono più distanti, i ritmi più veloci, il cibo industriale più accessibile e più economico. Inoltre, la trasmissione orale delle tradizioni si è interrotta. Non si impara più a cucinare da mamma e nonna, ma da video su YouTube o da fast food. La cultura del “mangiare bene” è stata sostituita dalla cultura del “mangiare veloce”.

La dieta mediterranea è solo italiana?

No. È un patrimonio condiviso da sette paesi: Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Croazia, Cipro e Marocco. Ognuno ha le sue varianti locali - il pesce in Grecia, le spezie in Marocco, i legumi in Croazia - ma condividono lo stesso nucleo: cereali, verdure, olio d’oliva, legumi, pesce, vino moderato e condivisione. È un’identità collettiva, non nazionale.